La premisa base de la relevancia de la gestión del talento se encuentra en la consideración de que el capital humano de una organización es su recurso más valioso, de modo que una ventaja competitiva sostenible se logra a través de un enfoque estratégico para atraer, desarrollar y mantener a los mejores talentos.

El capital humano se refiere a las habilidades, destrezas, conocimientos y experiencia que poseen los empleados de una empresa y, las personas en general. Constituye una parte crucial de los recursos de la empresa. En ocasiones, se piensa que el capital humano adquiere importancia en determinados sectores o en algunas empresas de unas actividades. Sin embargo, la dependencia de las empresas y las organizaciones del conocimiento y las habilidades de su personal es mucho más importante de lo que a primera vista podría pensarse. Es, en muchos sentidos, la clave de la transformación de las organizaciones y se espera que tenga un impacto significativo en la estrategia y el rendimiento empresarial.

La gestión del talento es un conjunto integral de procesos de recursos humanos diseñados para atraer, desarrollar, motivar y retener empleados altamente eficaces y comprometidos en una organización. En consecuencia, es susceptible de involucrar una amplia gama de dimensiones y aspectos.

No obstante, la gestión del talento no concierne únicamente a las empresas y organizaciones que incorporan personal. También forma parte de las misiones de los centros de formación y aprendizaje. En este sentido, los centros de formación superior deben de ser conscientes que también contribuyen al desarrollo del talento a través de prácticas y metodologías pedagógicas pertinentes.

La formación universitaria y, en general, la superior desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y la potenciación del talento estudiantil. Para favorecer este talento, las instituciones de educación superior pueden implementar una variedad de actividades y metodologías orientadas tanto a la excelencia académica como al desarrollo integral de los estudiantes. Estas actividades y metodologías deben enfocarse en habilidades técnicas y competencias transversales que se alineen con las demandas del mercado laboral actual y futuro.

A continuación, se detallan algunas estrategias y actividades que las universidades y centros de enseñanza superior pueden emplear para potenciar el talento:

- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Esta metodología sitúa a los estudiantes en situaciones problemáticas cercanas a la realidad profesional, estimulando su capacidad para el análisis crítico, la solución de problemas y el aprendizaje autónomo. Se trata de implementar y fortalecer la necesidad de indagar en la problemáticas que cada situación presenta.

- Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPj): Similar al ABP, el ABPj requiere que los estudiantes desarrollen proyectos que a menudo resultan en un producto o solución tangible, fomentando la innovación, el trabajo en equipo y las habilidades de gestión de proyectos. Comporta la necesidad de establecer las diferentes tareas, la secuencia de su ejecución y los necesidades de recursos.

- Estudios de Caso: Analizar casos reales o simulados ayuda a los estudiantes a comprender la aplicación práctica de los conceptos teóricos y a desarrollar habilidades de toma de decisiones basadas en la evidencia. Con el estudio de casos, se permite la articulación de los conocimientos nuevos con los ya adquiridos, potenciar la autonomía en el desempeño de las tareas analíticas y la capacidad comunicativa de contextos pseudo-reales.

- Simulaciones y Juegos de Roles: Estas actividades pueden mejorar la capacidad de los estudiantes para adaptarse a diferentes escenarios y roles profesionales, promoviendo habilidades como la negociación, la empatía y el liderazgo. Se trata de aprender sobre la base de experiencias reales o ficticias.

- Prácticas Profesionales y Pasantías: La experiencia en el mundo real es invaluables. Las pasantías pueden brindar a los estudiantes una vista previa de su campo de interés y desarrollar conexiones profesionales. Permite cambiar el entorno en que se desempeñan los estudiantes y pasar del entorno del aula al del puesto de trabajo. Pueden tener ventajas importantes tanto a la hora de asegurar el transito desde el centro educativo al mundo del trabajo, como también una oportunidad para comprobar como se materializan los conocimientos en la toma de decisiones y la resolución de cuestiones propias al mundo del trabajo.

- Investigación y Trabajo de Campo: Fomentar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y trabajo de campo les proporciona una experiencia práctica valiosa y refuerza el aprendizaje mediante la aplicación directa de conocimientos. Estas actividades llevan la exigencia también de buscar y recoger información, organizarla y analizarla en aras a resolver las problemáticas de investigación planteados.

- Educación Interdisciplinaria: Exponer a los estudiantes a una variedad de disciplinas les ayuda a desarrollar una visión más integral y a aprender cómo los diferentes campos del conocimiento se interconectan.

- Metodologías Activas de Aprendizaje: Promover la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, como el aprendizaje invertido (flipped learning), donde los estudiantes estudian el material por adelantado y utilizan el tiempo de clase para discusiones enriquecedoras y actividades prácticas.

- Desarrollo de Habilidades Blandas: Taller y cursos sobre liderazgo, pensamiento crítico, comunicación efectiva, gestión del tiempo, y trabajo en equipo para complementar la formación técnica o especializada.

- Tecnología y Aprendizaje Digital: Utilizar herramientas digitales y plataformas de aprendizaje en línea para complementar la enseñanza y ofrecer flexibilidad en el aprendizaje. Fortalecer una cultura digital efectiva.

- Redes de Networking y Mentores: Crear oportunidades para que los estudiantes se conecten con profesionales y ex-estudiantes, promoviendo así la formación de redes de contactos que pueden ser fundamentales para su desarrollo profesional. Fomentar la idea de la necesidad de crear redes sociales personales.

- Emprendimiento y Creación de Empresas: Ofrecer recursos y apoyo para los estudiantes interesados en iniciar sus propios negocios o proyectos sociales, incluyendo competiciones de planes de negocio, incubadoras de empresas y fondos semilla.

- Evaluaciones Formativas: Implementar formas de evaluación que proporcionen retroalimentación constructiva, permitiendo a los estudiantes reflexionar sobre sus progresos y áreas de mejora.

- Educación Global e Intercambio: Programas de intercambio y la posibilidad de estudiar en el extranjero para exponer a los estudiantes a diferentes culturas y sistemas de pensamiento, preparándolos para una economía globalizada.

Estas actividades y metodologías deberían acompañarse de un enfoque reflexivo y crítico que permita a los estudiantes no sólo adquirir conocimiento, sino también cuestionar, adaptar y aplicar dicho conocimiento en una variedad de contextos. Es necesario fortalecer la idea de que el conocimiento tiene vocación de acción tanto en el terrenos de la ciencias, en las ciencias de la salud, de la sociedad o de las artes. El talento y el conocimiento deben estar al servicio de la resolución de los problemas que las personas y las sociedades encuentran en su progreso y, en este sentido, el conocimiento y el talento deben estar al servicio de la acción.

___

(c) Imagen generada con DALL·E

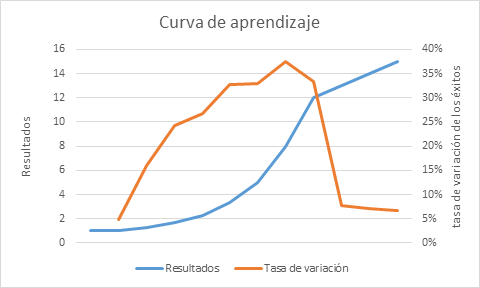

El aprendizaje se asocia con la adquisición y modificación de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. En ciertas ocasiones, el análisis del aprendizaje puede circunscribirse a un ámbito natural, por ejemplo, el aprendizaje humano o de los animales, o bien a un ámbito artificial, por ejemplo, el área de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Especialmente, en ese último ámbito, el aprendizaje como proceso de adquisición de conocimiento guarda relación con tres aspectos: la extracción de conocimiento, la minería de datos y el aprendizaje automático.

El aprendizaje se asocia con la adquisición y modificación de habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. En ciertas ocasiones, el análisis del aprendizaje puede circunscribirse a un ámbito natural, por ejemplo, el aprendizaje humano o de los animales, o bien a un ámbito artificial, por ejemplo, el área de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Especialmente, en ese último ámbito, el aprendizaje como proceso de adquisición de conocimiento guarda relación con tres aspectos: la extracción de conocimiento, la minería de datos y el aprendizaje automático.